Amor Moderno: O juramento da minha irmandade? Abandonei o grupo

Kelly Valen

A grande tristeza da minha vida vem da minha incapacidade de me sentir próxima de outras mulheres. Aos 41 anos, cultivei cautelosamente algumas caras amizades femininas. Mas geralmente sinto uma espécie de desconfiança nervosa e de mal-estar quando lido com a maioria das mulheres, especialmente quando estão em bando.

Recentemente fui obrigada a enfrentar a origem de minha desconfiança quando dei de cara com um certo alguém do passado, um passado que eu tinha arquivado há muito tempo, ou, mais precisamente, enterrado no piso oceânico em um baú de navio fechado com cadeado e amarrado com camadas de corrente grossa.

Era um domingo. Eu tinha passeado pela loja Gymboree da Bay Area com minhas filhas de 7 anos e então me distraí pelos corredores por dois minutos a mais. Uma voz rachada de papagaio me atacou da gôndola de meias-calças:

"Kelly Dick? É você?"

Pensei que poderia ignorar o chamado. Meu infeliz nome de solteira não havia me incomodado há 14 anos [Dick é um dos nomes dados ao pênis na gíria]. E, tendo envelhecido de todas as maneiras habituais, disse a mim mesma que tecnicamente nem sequer era eu.

Mas a mulher insistiu, agitando os braços como se chamasse um táxi numa tempestade de granizo. "Ei! Kelly Dick!"

Foram minhas filhas gêmeas quem afinal me denunciaram: "Mamãe, ela está chamando você", as duas guincharam, apontando. "Aquela mulher conhece você. Aquela senhora ali. É você: Kelly Dick!"

Sorrindo com confiança, ela avançou na minha direção. Eu me preparei.

"Kelly! Eu sabia que era você. Puxa... faz uns 20 anos... Mas eu tinha certeza que era você. Lembra de mim, do colégio? Ah, meu Deus... como vai?"

Ela havia sido minha colega na irmandade, e não em qualquer irmandade, mas uma que teve um papel importante no desenrolar da minha vida juvenil. Na semana de recrutamento, ela tinha me interrogado sobre minha casa e a profissão do meu pai, piscando inexplicavelmente quando eu disse "dentista". Ela também foi uma das meninas que encontrei certa tarde no meu quarto, esfregando meu colar de pérolas nos dentes para determinar sua autenticidade (e presumivelmente a minha).

E foi essa mulher e suas amigas que me ensinaram da maneira mais difícil que, quando alguém faz uma garota se sentir suja, esse passa a ser seu destino, eternamente, como uma letra escarlate invisível.

Eu passei pelas portas da irmandade tantos anos atrás como uma "boa menina", uma virgem de 18 anos de St. Paul. Eu não era uma conformista. Mas achava que uma irmandade poderia me dar uma comunidade de apoio entre os 40 mil estudantes aos quais eu me uniria, a quase 3 mil quilômetros de casa. Então fiz o juramento.

Senti-me sofisticada e inteligente ao entrar, mas rapidamente descobri que estava fora do meu time entre as debutantes texanas de Rolex nos pulsos e as belas novas-ricas californianas. Mas apreciei a aceitação e o status que minha irmandade me conferiu instantaneamente. As liberdades e oportunidades sociais que me esperavam dominaram meu cérebro mole. Eu me entreguei, fui a muitas festas e apenas dois meses depois do início do semestre perdi minha virgindade.

Mas não da maneira tradicional.

Aconteceu depois de uma festa caipira em uma fraternidade. Tudo o que eu sabia sobre meu par era que ele adorava festas e era fisicamente incrível. Minhas irmãs o consideravam um espetáculo. Eu me senti uma felizarda.

Depois da habitual indulgência alcoólica, eu o acompanhei até o andar de cima, onde logo desmaiei em seu sofá. Lá, assumi o papel principal numa espécie de exibição de defloramento, que no ambiente das universidades chamavam de "ledge party" [literalmente "festa do peitoril da janela"].

Funcionava assim: os rapazes da fraternidade atraíam suas companheiras para um covil, onde armavam algum tipo de sexo para o desfrute de seus irmãos voyeurs, que espiavam do lado de fora da janela. Diferentemente das típicas casas de fraternidades, estas eram prédios contemporâneos com vidraças maiores e amplos peitoris que formavam plataformas ideais para se espiar.

Desconfio que a minha foi uma das produções menos interessantes, mas, infelizmente, não me lembro de nada. Soube mais tarde que alguns irmãos simpáticos haviam sido contra o espetáculo e me salvaram do desastre, o que para mim foi notável.

As "festas de janela" não apenas eram toleradas nas fraternidades -- eram recompensadas com piscadelas e tapinhas nas costas. Mas o meu parceiro tinha cruzado um limite: aparentemente o código de ética fraternal só aprovava as apresentações quando a garota estivesse consciente (mas sem saber que estava sendo observada).

Nos dias seguintes, meu par pediu desculpas a mim e a seus irmãos, mas a fraternidade o boicotou de qualquer modo; no fim do semestre ele tinha deixado a escola. Nunca se falou em crime; por algum motivo, nós simplesmente não pensávamos no fato dessa forma.

E eu senti meu fardo de responsabilidade por ter-me embriagado e perdido o controle. Pensei que todo aquele sórdido episódio seria mais uma lição sobre a faculdade e os homens. Mal eu sabia que a lição mais dura seria sobre as mulheres.

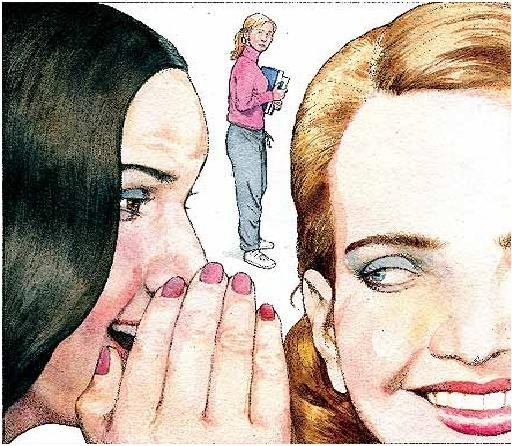

Entre minhas irmãs na irmandade, as conseqüências começaram na forma de fofocas cochichadas. Então, depois que o ímpeto de minha condenação entrou em um crescendo, elas me confrontaram diretamente, em massa, como uma multidão carregando tochas. Considerando o incidente minha culpa, elas disseram que eu merecia meu destino e se queixaram de que eu havia causado vergonha a todas elas. Riram de mim, fofocaram mais e então se distanciaram. Eu era suja para elas - e mais suja para mim mesma.

Minhas irmãs, é claro, não eram cidadãs modelo. Na verdade, algumas se gabavam de uma proeza sexual que ainda hoje me faz corar. Elas faziam sexo em nossa sala de reuniões, em banheiras, atrás de rochas. Participavam de grupos de bulimia e coordenavam a interrupção de gravidezes indesejadas. Muitas, naturalmente, também tinham sido vítimas daquelas festas, mas de alguma forma tinham conseguido abafar o caso.

Durante semanas eu vaguei atordoada, até que um dia minhas irmãs me colocaram em condicional, ostensivamente por não me vestir no "espírito adequado à irmandade". As calças de moletom que eu preferia aos vestidos floridos Laura Ashley não estavam agradando, elas disseram. Então fiz uma coreografia cômica de uma canção de Prince para nosso show de variedades, mas minhas irmãs não riram. Acharam minha escolha de repertório inadequada, foi a proverbial última gota, e convocaram uma reunião para avaliar minhas transgressões.

Lembro que fiquei vendo televisão sozinha em meu quarto enquanto elas se reuniam para me discutir na sala de reuniões. Logo ouvi o ruído dos saltos, depois uma batida estridente na minha porta. Quando ela se abriu, lá estava minha futura atacante do Gymboree, cercada por um esquadrão de compatriotas perfumadas. Com expressões compungidas, elas explicaram que a irmandade tinha decidido que eu não servia para elas. Eu deveria contatar o departamento de habitação da universidade e me mudar.

Depois de minha expulsão eu me retraí socialmente e fingi que não me importava. Escondi-me embaixo do Sony Walkman, ataquei os livros e vesti uma armadura de sarcasmo e cinismo. E desisti da camaradagem feminina.

Depois da formatura, fui para a faculdade de direito e logo saltei para o namoro e o casamento. Ainda assombrada por minha experiência do colégio, esperei que o casamento e a maternidade legitimariam minha vida, me fariam esquecer a vergonha e me permitiriam encontrar o sossego. E até meu encontro no Gymboree eu pensava que tivesse conseguido.

Pouco tinha ouvido falar sobre aquela irmã naqueles anos, além de que havia se casado com seu namorado do colégio e se instalado em um enclave da Califórnia. O fato de essa estranha gritona adornada de Bulgari agora me conceder o status de velha amiga era ao mesmo tempo surreal e nada surpreendente. Eu sorri com os dentes cerrados, mas meu peito e a testa vermelhos traíam minha turbulência.

"Puxa, penso sempre em você", ela disse. "Sempre me senti mal sobre aquela história da irmandade. Mas acho que hoje podemos rir. Ouvi falar que você fez direito, certo?"

Ela começou a recitar os infortúnios que tinha enfrentado, sua separação do marido e outros sofrimentos, todos os quais ela mencionou em tom otimista. Mas eu não conseguia escutar. Era tão clichê: ex-deusa transformada em caricatura, com laquê demais, acessórios demais, malhada demais.

Ao escutar seus fracassos, eu desejava sentir-me redimida, até superior, mas não consegui. Ela detinha o mesmo poder sobrenatural sobre mim. Tudo o que eu conseguia pensar era que, para ela, eu ainda era Kelly Dick, a piranha bêbada que havia desgraçado a irmandade. Parada ali diante dela, eu me senti crua, exposta, suja de novo. Os julgamentos distorcidos da irmandade, minhas antigas indiscrições: tudo aquilo me envolvia, ameaçando ferir mais uma vez o íntimo do meu ser.

Eu a interrompi e disse adeus. Foi tudo o que consegui. Então segurei com força as mãos das minhas filhas e saí da loja.

Mas não conseguia esquecer aquele encontro. Um clima mórbido baixou naquele dia e se manteve. Eu não podia mais negar o caos que aquela noite havia causado à minha imagem própria e aos meus relacionamentos. Aos 18 anos, eu acreditara na conversa de solidariedade das irmandades. Eu tinha aderido a seus costumes e hábitos, confiava nelas para que me apoiassem e me dessem intimidade.

E elas não apenas deixaram de me apoiar na crise, como coletivamente me chutaram quando eu estava caída na sarjeta, me julgaram sob um véu de hipocrisia, depois me expulsaram como uma leprosa. Sua traição foi tão profunda que me deixou ansiosa e temerosa até hoje.

Nos últimos 20 anos, aproximadamente, coloquei curativos em minhas feridas enquanto evitei qualquer tipo de intimidade feminina em grupo. Escapei dos grupos de mães quando minhas filhas nasceram e nunca consegui suportar clubes de leitura e de caridade, aulas de ginástica ou o ambiente do clube de campo. Mesmo estar entre um grupo de mães que falam e riem nos eventos esportivos das minhas filhas pode provocar essa ansiedade conhecida.

Mas para minha constante surpresa nunca senti essa ansiedade perto dos homens. É claro que sua violência e seus rituais misóginos roubaram minha inocência e provocaram os demônios da vergonha e da repressão que ainda me assolam.

Mas seus atos, por mais crus e criminosos, afinal me feriram muito menos que os julgamentos, a conivência e a traição das mulheres. Os homens no meu drama reconheceram os erros, se desculparam e demonstraram remorso. A punição, embora pequena, foi feita. Eles não me acusaram, e não deveriam. Mas as mulheres também não deveriam, e me acusaram.

Nessas duas décadas, já fui advogada em tempo integral, uma mãe trabalhadora e uma mãe dona-de-casa. Em cada um desses papéis vi muitas vezes confirmados meus temores sobre a competição e a agressão disfarçadas entre as mulheres: fofocas, comparações, críticas destrutivas sobre as opções profissionais e matrimoniais. Nós, mulheres, nadamos em águas infestadas de tubarões criados por nós mesmas. Muitas vezes não temos noção de onde nos situamos umas com as outras -socialmente, como mães, como colegas-, porque somos ao mesmo tempo aliadas e inimigas.

Quero continuar otimista. Afinal, tenho três filhas. O que vou ensinar a elas? As histórias de advertência sobre as inclinações nocivas dos homens são abundantes. Mas como podemos ajudar nossas filhas a navegar pelo labirinto da duplicidade feminina? Como garantir que elas ajam com autenticidade, respeitem a humanidade mais que alianças fugazes e esmaguem os péssimos instintos tribais que podem causar mágoas por toda a vida?

Não sei. E temo que nunca saberei.

Tradução: Luiz Roberto Mendes Gonçalves